作者︱楊慧瑛

前言

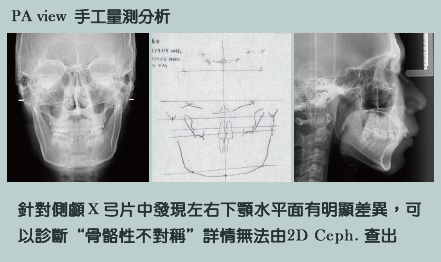

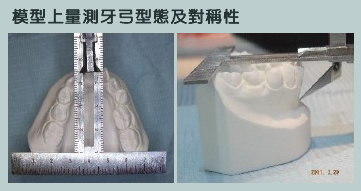

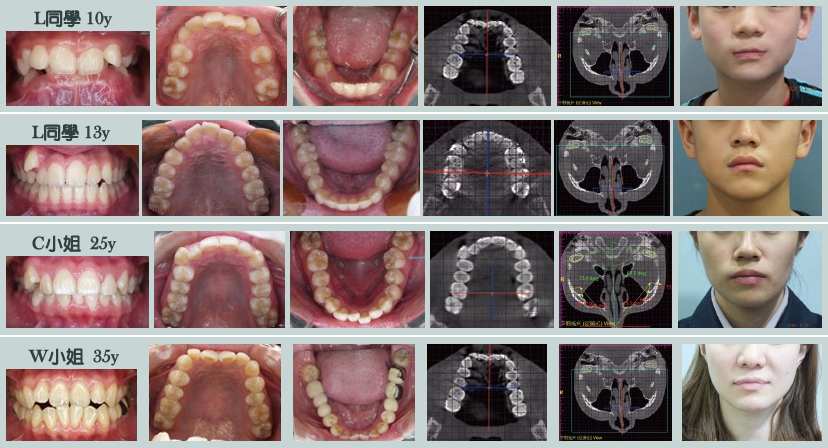

矯正治療面對尋求整治的各樣不良咬合病例中,公認棘手的病例群,「不對稱」(asymmetry)應是歸屬在其中。筆者1989-2004 在日本學習矯正學,分析不對稱的原因,主要是經由 PA view /Ceph. / model 分析(左右牙弓長度一致否) ;主要是人力親力親為的“手分析”,試著下判斷屬於“skeletal or dental asymmetry ”。

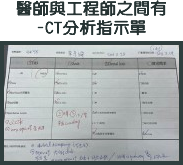

筆者執業天泉診所於2018/11 月購入入Instrumentarium OP300型 CBCT ,CT 資料的分析由原本主要運用在植牙,天泉團隊開始群策群力將CT 更完整的3D data,運用在各科。矯正科從2019/3 開始的新病人,除原本X 光、模型、口內外照片,CT 的照攝及分析,也列入必要資料。再交由專業「德瀛科技公司林明順工程師」分析這一篇文章是將這兩年來,因有CT 的3D 資訊彙整,針對牙齒排列及顏面不對稱病例,試著從這四例代表性病例中,整理出這些asymmetry 病例,CT 上有甚麼發現。

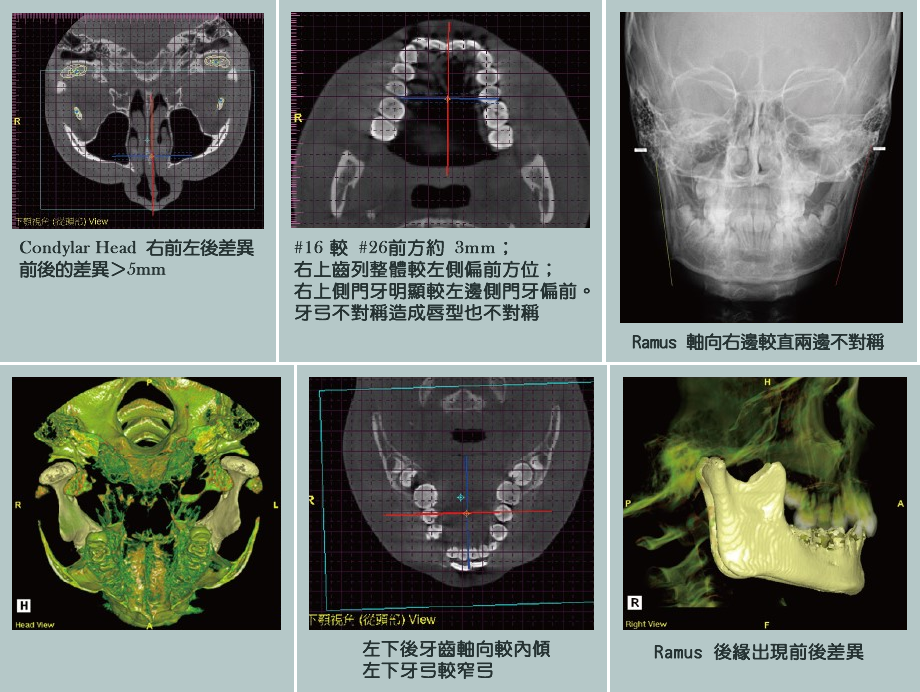

﹝註﹞一格方格紙實線到虛線距離是5mm

【問題點】

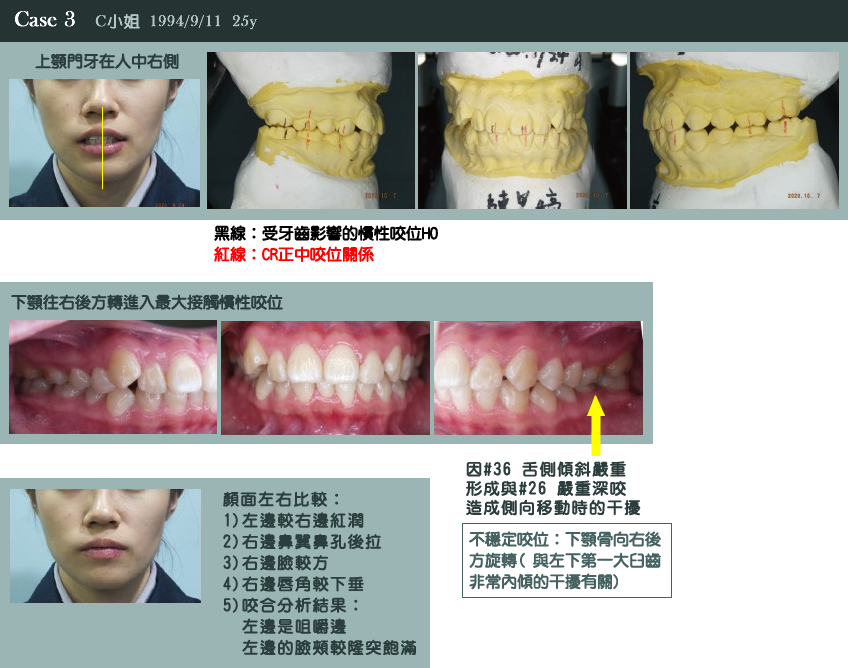

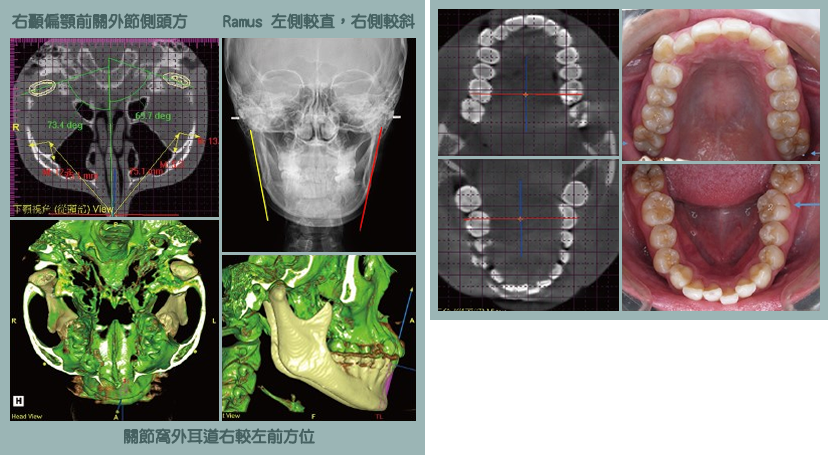

1) 非常不規則的牙弓 ( 三度空間 )

2) 上顎門牙偏右 ( 較人中 )

3) 不穩定咬位 : 下顎骨向 右後方旋轉(與左下第一大臼齒非常內傾的干擾有關)

4) 右上犬齒暴出 ,無法建立犬齒關係

5) 側面屬略暴突

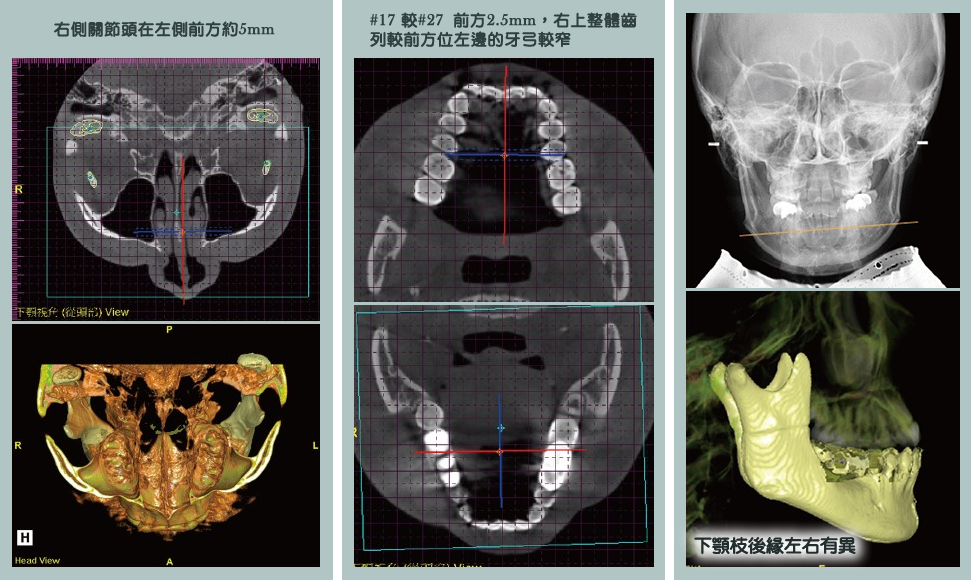

6) 上顎兩側第二大臼齒向近心旋轉 (#17 較 #27 前方 2.5 ㎜ )

7) 下顎齒軸內斜 => 窄弓

8) 深咬

綜合以上四個病例,我們發現:

從口外:

1. 下巴歪斜

2. 唇角高低不同高,唇型不對稱

從口內:

1. 上牙弓不對稱,導致下牙弓左右後牙區舌側傾斜程度不同

2. 擁擠嚴重多出現在右側

3. 左右最後一顆大臼齒前後位置差異

4. 前牙弓的型態不對稱影響唇型的對稱性不良,較不美觀。

從PA view :

1. 兩邊ramus inclination 不同 (一邊較直,一邊較斜;我們從咬合器上作咬合分析,發現:咀嚼邊是右側右側ramus 較直,左側ramus 較斜;反之亦然。結構是否受功能影響,需要更多病例分析作統計上的判斷)

2. 左右對稱性結構:Mastoid process、turberosity、 Gonial angle、molar 左右水平有高低落差。

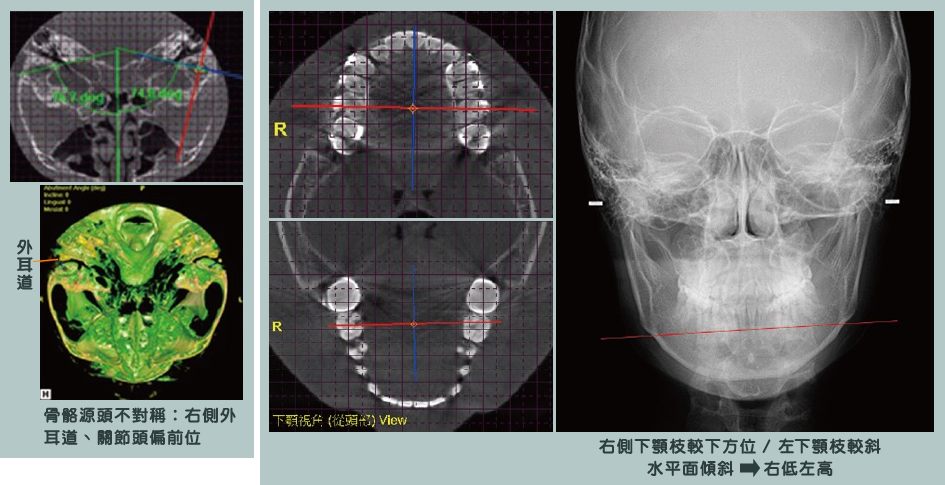

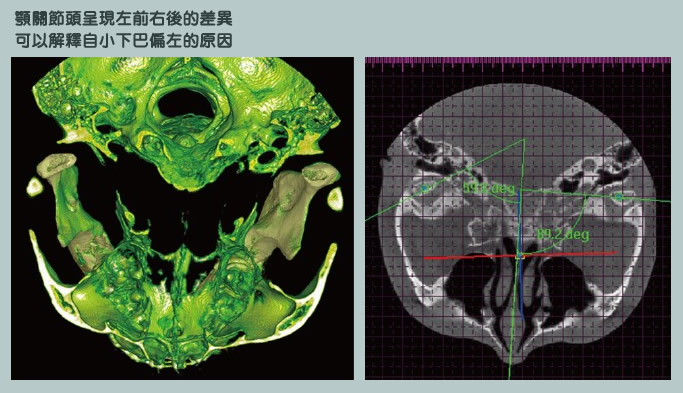

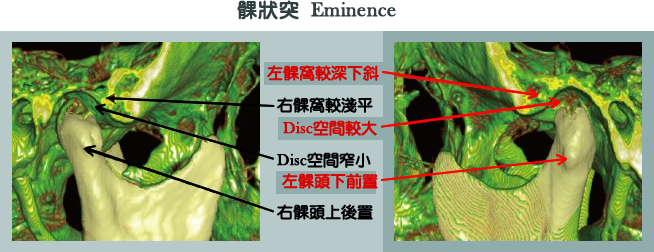

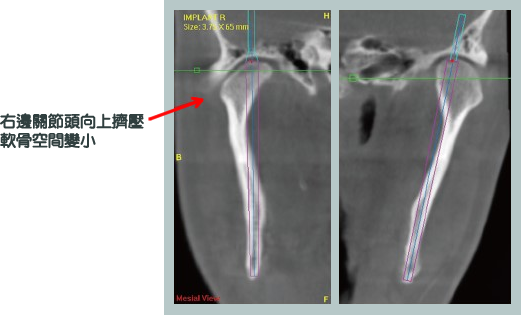

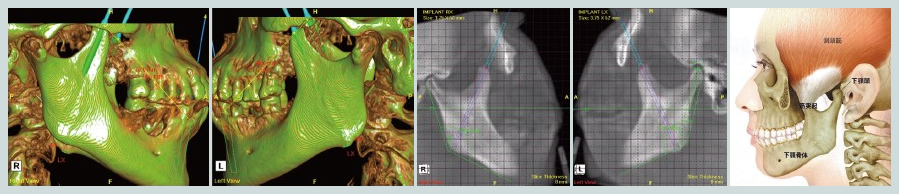

從CT:兩邊 condylar head 出現 1. 前後的差異 2. head 軸向不同

討論與小結

這四個病例都是首次接受矯正治療。其中兩個是尚在成長中的男生。從口內不良咬合到不對稱的外觀;“Asymmetry”是因先天骨骼結構不對稱,自然發育形成單側排列擁擠,牙弓歪斜;自然咀嚼一定偏向一邊;無法產生均衡的咬力,不對稱的肌肉功能又會對結構產生不良的影響 。但是,矯正治療的結果,能對顏面不對稱產生多少療效?病人對治療結果一定充滿期待。經由CT 發現結構上的限制,診斷時就清楚說明:單獨移動牙齒(orthodontic tr. )示無法改變骨骼性不對稱所產生不對稱的顏面。包括上下門牙間的中線,有時也會因為骨骼差異必須放下這個需求。

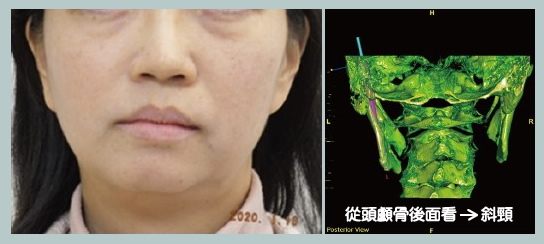

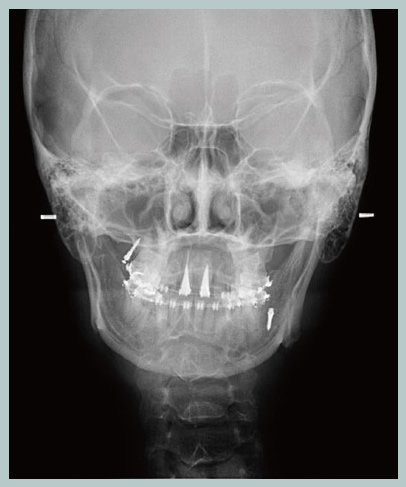

一個令人心痛的病例……

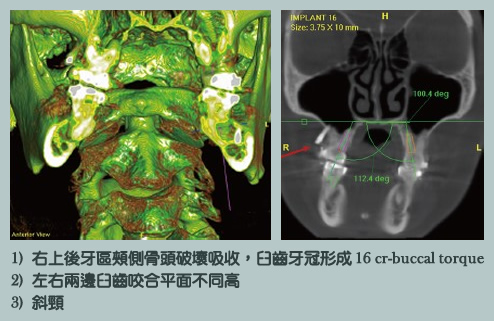

我想藉由一個病例說明,在未經CT 確認下,顎骨與關節的不對稱骨骼關係,經由傳統矯正手段,拔四顆小臼齒,最後為了對中線造成的結果。這個病人是在某醫院接受矯正治療,因親人在天泉看診,前來尋求假牙的治療。諮詢的當天,口內仍佩戴矯正鐵片,右上及左下後牙區有骨釘,並掛著像皮筋。據病人口述,曾於大學時接受拔四顆小臼齒第一次矯正治療;之後 #45 不記得甚麼原因被拔除;又過了許多年,於2013 年有感於缺牙區咬合不易,再次尋求整治。再經兩年以上矯正治療,於2020 年1 月來到天泉諮詢缺牙區的處置。我們安排採取完整的資料(包括CT)。

從正顏面及 PAview:

1) 嘴唇歪斜,右高左低

2) 下巴偏向右側 自鼻梁、鼻間至人中漸漸歪向右側

3) 下顎角 (Gonial-angle) 右高左低

4) 大臼齒區咬合接觸面右高左低

5) 右上及左下後牙區各有ㄧ根骨釘 ( 推側是為了對中線的目地 )

6) 兩側 mastoid process、zygomatic arch、外耳道大致水平

7) 斜頸

8) L’t ramus 較斜 R’t ramus 較直

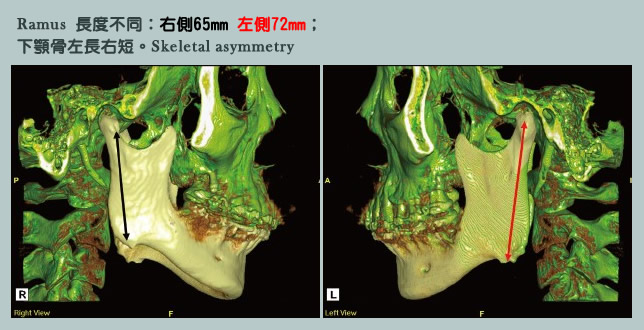

CT Findings

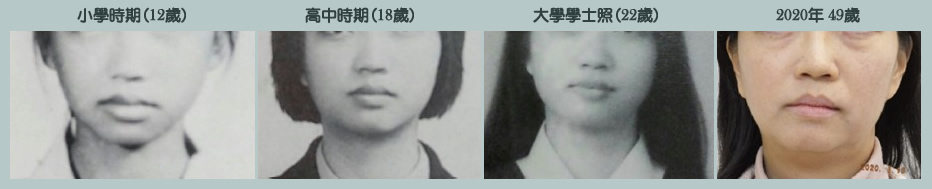

從T 小姐提供分別是小學、高中及大學的畢業照,已有發現唇型及唇角出現右高左低的不對稱情形。矯正治療後差異增大。

從CT 分析中得知,關節頭左前右後的差異;下顎枝(ramus) 長度差異。應可診斷為先天性骨骼性不對稱。

如果在治療開始前有 CT 分析,提供骨骼性不對稱的資訊;我們可以告訴病人,骨骼差異無法用牙齒移動,也就是單獨 orthodontic tr. 來代償 (compensate) 達到對稱性的結果。骨頭破壞是不可逆的反應,需要更謹慎。

結語

當我第一次看到林工程師分析顎關節骨骼的結果;第一次親眼看見左右fossa、condylar head 有不僅有前後差異,更甚者:出現高低、旋轉、三度空間關係的差異;仍清楚記得驚訝的直覺感受,怎麼可能?教科書上沒有讀過!名師演講沒有聽過!這是真的嗎?接著,一個

又一個病例呈現在眼前; 近來,更發現到左右外耳道也有不對稱情形;coronoid process 也有大小及空間差異。Coronoid process 是 Temporalis m. 附著處,此肌肉是主責下顎骨的開閉口運動;過去我們很少注意,因著CT,我們從不良咬合的中年病例中,發現coronoid process 與 condylar head size 的消長(一般是condylar process 較coronoid process 大,下圖是同一個病人3D 2D 的圖示)。

在科技網路突飛猛進的時代,牙科搭乘科技的羽翼,面對非常高齡化的需求。我個人體

悟從CT 提供的3D 資訊,學習分析與臨床種種現像,通常是從失敗的病例,去探討可能的原因。像本文中舉出T 小姐,如果一開始掌握骨骼性不對稱的關係,應該會有不同的診斷及治療計畫。

當我們每一個病例都匯整CT 的分析資料,我知道要花比過去只有2D 資料多無數倍的時間與心力。CT 可以作各個角度的分析,特別對於後牙區咬力的傳遞,是否會產生橫向分力?牙弓的對稱性?基底骨(basal bone) 與齒槽骨(alveolar bone) 比較,作為需要拔牙的有力參考數據。 CT 分析運用到牙科是必須的。

天泉牙科團隊幸運地有林工程師專業又執著的態度,不斷精進CT 的分析SOP。期待與牙科同仁們一起努力,牙科能搭乘科技的羽翼,對高齡化社會貢獻牙醫師的專業力,給飽受口腔痛苦的人帶來一絲幸福的盼望。

作者

楊慧瑛

1982 ~ 1988 台灣國立陽明醫學院 (現陽明醫學大學)牙醫學士

1989 ~ 1994 日本帝國北海道大學 臨床矯正學博士

1995 ~ 1997 台灣私立中山醫學院牙醫系副教授暨附設醫院矯正科主治醫師2000 ~ 至今天泉診所矯正科主治醫師