有關係 or沒關係?

作者︱楊慧瑛

【前言】

最近在報章上見到一份報導,標題“顳顎關節針不痛”–介紹顳顎關節症配合針灸的療效。也聽聞大型牙科診所內附設了 VIP級的針灸治療室。這是現代人壓力太大,還是代表存在其他待解的問題。

我想從幾個病例說明天泉的診斷及治療理念。

61 歲C 女士,自覺牙齒變得不好咬並且開口時,有時會感到卡卡的;右上門牙外轉及下顎前牙擁擠變得更明顯;年輕時的印象,時而感到左邊頭痛及顳顎關節不適。經尋求醫師,作過幾次咬合調整。希望尋求診治。

【治療目標】1.改善上顎窄弓 2.改正下顎厚牙內斜軸向,拉平彎曲水平面 3.恢復適當垂直高度,改善深咬

【治療中評估】經由 13個月治療,為了確認改善主要不良咬合關係候,下顎位自然反應後的 CR位、TMJ現況,在取治療中模型作咬合分析,以及 CT作比較以評估最後 ynishing 的咬位關係 (也就是 CRO)。

以下是初診 (2021/9) 及治療 13個月 (2022/11) 的比較

(A)口內變化比較

口內變化的發現:

1.上下中線對在一起

2.右上牙弓窄, #14,15 牙齦由尖尖變圓形

3.#16-17原本有高度落差,變得較平

4.深咬改善 (因整體 VD提高 )

5.上顎後牙牙齦線變水平

6.前牙區的擁擠改善

7.上顎前牙弓變對稱

(B)關節頭與關節窩關係的改變

(C)CT右側下顎枝的比較

| 2021/9 初診 彎曲水平面 (小臼齒區 )下顎骨原本受制右側窄弓,向左偏,下顎枝 (ramus)後緣右側在左側下顎枝前方 |  |

| 2022/11 13m tr. 咬合水平面平坦拓寬改善上顎右側窄弓下顎骨“回正”,不偏向左下顎枝後緣關係的變化 |  |

(D)第二大臼齒齒軸變化

Csae 1 小結論

因為上顎牙弓右邊較狹窄,產生右邊門牙的外翻及擁擠。經牙弓調整改善,盡量達到對稱型態。加上整體後牙內斜的齒軸改正,垂直高度增加。

上顎牙弓的寬度變寬後,下顎骨能自由地不受限制,回到由肌肉、韌帶、神經協調下的位置臨床檢查發現關節的運動兩邊較一致 (關節頭可以同時轉出 ),開口路徑較垂直,病人自己感覺沒有原本卡卡的感覺。

上顎牙弓的型態、齒軸方向會影響齒列的反應;上下齒列的咬合關係會影響下顎關節頭與弓節窩的關係。當左右不對稱的咬合關係影響下顎位時,因牙齒的強勢,會造成顳顎關節及周旁的軟組織受影響。當臨床上,發現有張口歪斜、開口時左右關節頭轉出的時間不一時、咀嚼肌肉感覺緊繃不舒服時,有可能是因為牙齒的慣性最大咬位 (CO)與聶顎關節的中正咬位 (CR)不一致所造成的。

由本病例改善不良咬合後,顳顎關節運動變得順暢,開口路徑變直;應可以推論:咬合關係與顳顎關節是有關係的。

30歲初 S小姐,自覺牙齒變短變亂,曾經在 20多歲因顳顎關節不適,佩戴半年咬合板即停

止繼續使用。目前雖無特別症狀,但是發現牙齒的變化會擔心,尋求診治。

由口內現況發現:

1.大臼齒磨耗嚴重,牙本質外露

2.下顎第二臼齒內斜嚴重,兩邊高度不同

3.前後牙都是深咬關係

4.下顎前牙磨耗5.唇角下垂;下 1/3垂直高度喪失

從 S小姐 CT分析,特別注意因為後牙磨耗,從前牙深咬、唇角下垂,顯示顏面垂直高度 (VD)喪失。

從 CT分析 TMJ結構,注意是否 VD喪失有影響軟骨 (disc)空間。

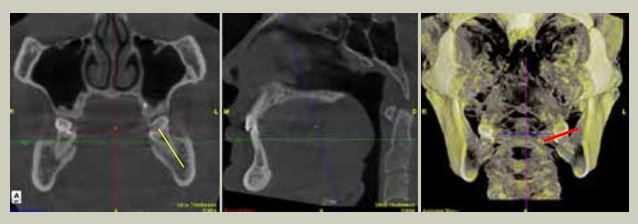

(A)S小姐 CT分析 TMJ結構:

沿著關節頭軸向作切面分析從側面分析:右側關節頭前方軟骨空間較窄從縱切片分析:整體軟骨空間略窄(黃色箭頭 )

可以判定 :前牙深咬、下顎前牙擁擠、2022/5/3放入舌側弓開口時會有卡卡的感覺,與 VD喪失有關。因此制訂矯正治療計畫時,務必直立大臼齒內斜齒軸,將下顎凹下去的齒列往上拉平。計畫性增加 VD,以保護已經變狹窄的軟骨空間。

(B)CT分析第二大臼齒齒軸

從黃色線顯示:下顎第二大臼齒齒軸內斜,#37比#47更斜

紅色線表示因齒軸內斜形成頰側咬頭高於舌側咬頭的咬面型態;當下顎作側方運動時,因為沒有足夠的 Canine guidance,所以才造成才 30歲初,大臼齒已呈現嚴重磨耗;後牙磨耗又造成 VD喪失,disc空間變窄。

這是造成口腔結構破壞的咬合病。

經仔細說明咬合力學的原因所造成的咬合傷害 (也就是咬合病 ),我們先著力在先改正第二大臼齒齒軸,再觀察臨床上的反應。

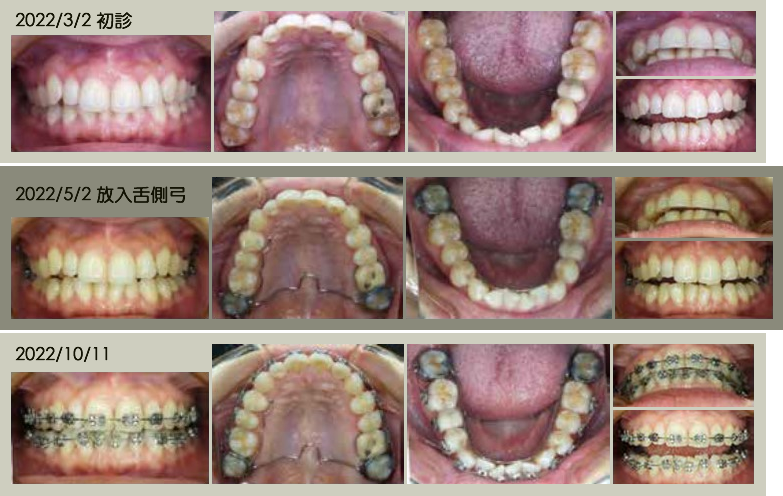

【進入治療】用口內固定舌側弓先改正四顆第二大臼齒的軸向,盡量調整 upper buccal-root torque, lower lingual –root torque;不足的再輔以咬合調整。 2022/5/3放入上顎、下顎舌側弓;因為頂到頰側管,後牙咬不到,前牙自然 OB減少。病人願意配合經由咬力協助齒軸改善,表示可以接受暫時只有第二大臼齒咬到的關係。約在 2個月內,其他後牙因有空間漸漸挺出,上下後牙咬合也得到改善。以下口內照分別是初診 (2022/3/2)、放入舌側弓 (2022/5/3)、放入下顎 DBS(2022/10/11)

經過約 6個月治療口內的發現:

1.下顎第二大臼齒齒軸改善,與初診時比較,咬面變平。

2.前牙深咬關係改善;上下中線接近對齊。

水平面原本左高右低,經上牙弓 rounding,VD提高,拉平原本彎曲的咬合水平。下顎位自然反應向右,因此門牙中線能對齊。

S小姐主動表示,因為大臼齒從內協到直立,咬合面向上,咀嚼效力好很多。下顎開閉口也順暢許多,完全沒有卡卡的感覺。目前治療約經 6個月,待治療要進入 ynishing stage前,再拍攝 CT,確認關節頭與關節窩的關係,是否將後牙建構在 CRO上。

由本病例改善內斜大臼齒,增加整體 VD,rounding + level 上齒列;顳顎關節運動變得順暢,開口路徑變直。

應可以推論:咬合關係與顳顎關節是有關係的。

是一個 14歲的青少年 Z同學。希望經由這個病例的提醒,顳顎關節受損在青少年時期也會發生。

【主訴】 家長在意的是暴牙及下顎前牙擁擠

【口內發現】

- 深咬 :前牙、後牙都呈深咬

- 咬合水平面彎曲:微張口可見下顎前牙及 2nd molar最高

- #37,47 斜上去,佔去 #17,27萌出空間。明顯可見上顎第一及二大臼齒牙冠高度落差很大。

- #37近心端傾斜嚴重(從 PANO可見 #37被 #36卡住,後方又有 #38頂住 ) 黃色箭頭

【TMJ 檢查】

- 最大張口時,兩側關節出現很大聲音的 click

- 開口時下巴偏向右側

- 咀嚼肌肉並無壓痛反應;本人也無不舒服的主訴

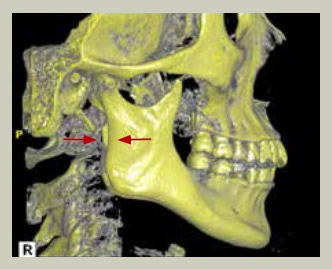

Z同學 CT分析

【CT分析發現】

1. 從不同角度發現左側關節偏後上方 (黃色箭頭 )

2. 左側關節頭已出現磨損 (erosion) (橘色箭頭 )

3.原因推測 :#37齒軸先天傾斜,加上 #38牙冠已發育形成推擠力量。判斷很難自然萌出

14歲已出現關節頭破壞,第一階段的治療原則是

1) 先解決不良咬合:深咬、彎面、 窄弓、擠咬、兩顆大臼齒間牙冠高度的落差。

2) 提早摘除#38,讓 #37萌出,矯正直立 #37以期建立兩側均勻咬力。

3)製造垂直空間 #17 #27萌出,有適當的牙冠長度減少與第一大臼齒之間的高度落差

4)拉平彎曲咬合水平面,觀察期待 14歲男生仍具備的下顎骨成長潛能

#38摘除後進入矯正治療

〈step1〉2021/11/25開始

1) 上顎放入 Nance-Holding Arch :VD 增加+ 提供空間#17,#27

萌出

2) 下顎使用多功能活動板:

a. wire 壓住#37 遠心端 幫助直立萌出( 黃色箭頭)

b. wire 壓住#47 遠心端 減少牙冠斜上去的程度( 黃色箭頭)

c. 擴大鈕直立下顎後牙內斜齒軸

〈step2〉

#37 可以放入環套,全口放入DBS 。經過約6 個月積極治療,Z同學要專心投入基測準備。

在2022/4/23 將主線取掉,方便潔牙。

考完之後,第一次回診是2022/8/3。有些矯正鐵片脫落尚未放回。拍攝照片及X 光,以評估

下一步的治療。

初診2021/1/28 經治療半年,2022/8/3 療效評估

療效評估:

1)VD 增加=> 深咬改善/ 彎面變較水平/#37 直立長正

2) 改善下顎前牙區擁擠

3) OJ 減少

4) 第一、第二大臼齒牙冠高度落差減少( 黃色箭頭)

因著VD 增加,臨床檢查下顎骨開口運動時,原本最大張口時兩邊會產生很大聲音的click;

目前是當張最大時,存在輕微的click。

Ceph 及側面比較

結語

這三個不同年齡層的病例,都有ㄧ個共同處:初診時有不同程度的顳顎關節的症狀;雖不致影響到生活,但是,一旦出現的問題,需要謹慎處理及術前仔細診斷,以期能“對症下藥”,達到“健康咬合帶給口腔結構健康的未來”。

雖然,這三個病例仍在治療中,我們期待透過治療中的評估,回饋術前診斷及治療中評

估療效檢討正確與否的重要性。顳顎關節症經專家醫師 (參蕭醫師文章 )整理解釋,有許多原

因及症狀。

天泉團隊在贗復專科醫師梁醫師跨越 45年牙醫師生涯,每一個病例都採弓咬合器作咬合分析,以及自 2019年天泉診所常規拍攝 CT作顳顎關節關係的分析。更能驗證:即使造成顳顎關節症有多因子,然而,身為牙醫師,我們首先當好好地經由咬合分析探討咬合關係、咬位是否穩定、關節頭與關節窩的關係是否對稱等。

筆者是矯正專科醫師,因為梁醫師在咬合觀念的指導,現在每一個病例絕對會採取面弓在咬合器上作咬合分析,也會加上由林工程師專業的 CT分析,更對於初診時有以下狀況的病例,在治療中 (通常在改善主要咬合問題,要進入 finishing stage)需要再確認目前的 CR位是否是對的,再總取一次資料做分析確認。

比較需要注意的情況整理如下:

1. 閉口時門齒中線關係與微張口時不同 =>要懷疑下顎有偏位

2. 口內觀察局部牙位磨耗特別明顯或是牙齦特別萎縮、甚至搖動=> 懷疑因咬位不穩造成

咬合傷害

3. 深咬關係、唇角低垂、咬合面磨耗、開閉口卡卡的、運動不順暢等=> 懷疑垂直高度喪

失,軟骨空間狹窄

4. PANO 比較兩邊後牙的高度、彎斜度,兩邊關節頭高度 => 如果兩邊高度有落差,加上 有顳顎關節症狀,需進一步查咬合關係

5. Ceph 發現左右mandibular plane 有差異,請參考 4 所提的注意。

6. 臨床檢查顎關節運動:如果兩邊關節頭在開口時有時間差( 例如:右邊先動,左邊才動);

甚至一邊較摸得到( 有移動),另一邊較摸不到;或是開口路徑會偏移,下顎骨在開口

時會晃動,很不穩;都暗示與下顎運動有關的肌肉產生spasm => 一定要查原因。

總結

回應到主題:顳顎關節與咬合之間有沒有關係?我們的核心觀念是“顳顎關節與咬合之

間存在著密切的關係。不良咬合會造成咬合傷害,其中也包括 顳顎關節及顏面肌肉。經由

面弓轉移模型,在咬合器上確認中正咬位(CR),加上CT 分析資料提供兩側關節頭與關節

窩有對稱關係、有均勻適當的軟骨空間;可以驗證我們所決定的咬位是正確的CRO( Centric

Relation Occlusion )

請參照上一篇文章“重視牙齒磨耗的傷害—治療篇”所提出:

口腔健康的基石— 建造咬位(CO) 與髁位(CR) 的和諧關係–

這是天泉治療SOP 所說的第一步 “一位”。

文章出處:蕭裕源,什麼是顳顎障礙症? http://www.prosthod.org.tw/doc/mgz/18-1/apd18-

1-5.pdf。

作者

楊慧瑛

▲1982 ~ 1988 台灣國立陽明醫學院 (現陽明醫學大學)牙醫學士

▲1989 ~ 1994 日本帝國北海道大學 臨床矯正學博士

▲1995 ~ 1997 台灣私立中山醫學院牙醫系副教授暨附設醫院矯正科主治醫師

▲2000 ~ 至今天泉診所矯正科主治醫師