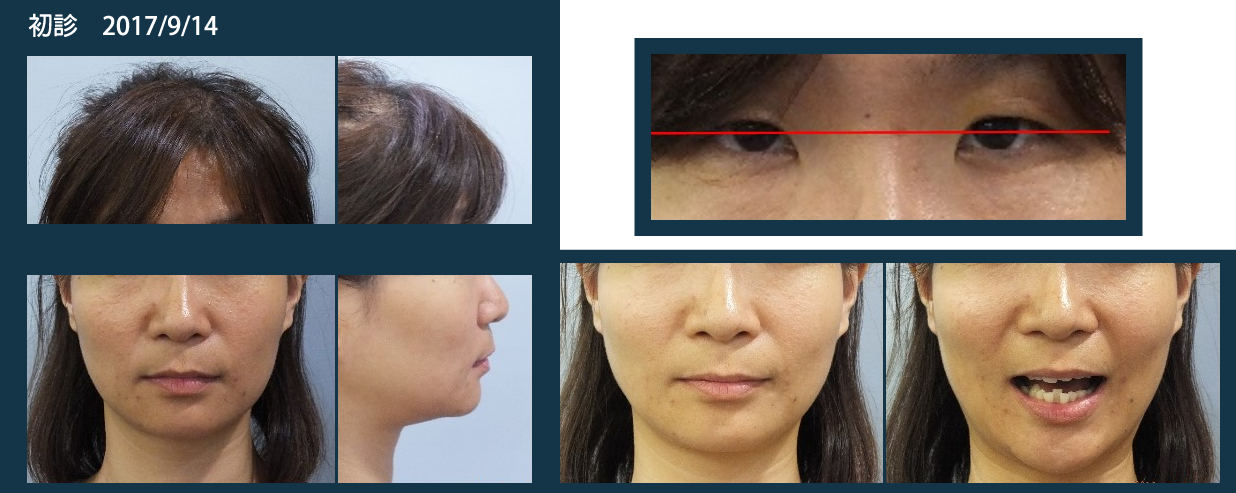

一個40歲女性的病例報告

林慧心醫師 楊慧瑛 醫師

求診主訴

41歲的女性,主訴#47持續一個月痠痛,經由在某診所填補處理後,更疼痛無法咀嚼並且對冷熱極敏感。

經由根尖X片確診#47 無發炎性病兆;口內可見到咬合面呈現嚴重磨耗的現象。

推測與右側前牙 深咬-窄弓-咬合水平面彎曲-錯咬擁擠 等不良咬合做成磨耗型咬合傷害有關。

建議以矯正方式改善主要不良咬合以免除磨耗傷害。

11m leveling & alignment :

2018/3/23—2019/2/25

上下齒列排列整齊過程中,必須同步決定最終顎關節咬位(CRO).。

在臨床檢查中:發現病人下顎無穩定咬合位,有很大的左右移動多個咬位。

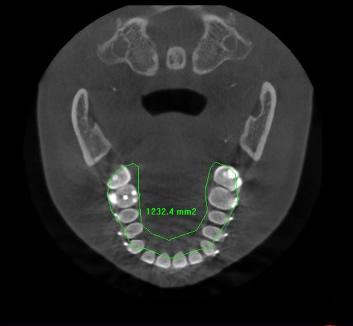

拍攝CBCT並以面弓及調節式咬合器上石膏模進行咬合分析。

| 上下基底骨比較 下顎較上顎小 前牙區有5mm差距 |  |

| 上顎齒槽骨與基底骨相比: 後牙區一致;前牙齒軸外斜 |  |

| 下顎齒槽骨與基底骨相比: 小臼齒區幾乎一致;前牙區 已達最大外斜以減少OJ |  |

後牙間的OJ,從CBCT影像呈現 不適合再將下顎牙齒外推或是上顎牙齒內縮

透過CBCT資料與病人溝通說明,最後的精確的咬合重建,透過贗復手段完成

在咬合器上作復型雕蠟,再經由壓製透明牙托,轉移至口內作樹脂復型

上下顎針對已磨耗的 #26,34,35頰側咬頭;#36,37,46,47咬合面,及較深凹的咬窩(#24,25)復型,

以達到最大的咬窩對咬頭的接觸面積

2019/9/10 口內最後完成照片

顏面比較

[ 討論]

成人全口咬合重建必須考量本身的條件:骨頭的條件,牙齒因磨耗型態無法單純只靠矯正處理,必須收以冠後復型咬合型態。

將最後咬合位設定正顎關節位 CRO , 是咬合穩定性的最重要因素。CBCT提供在術前及術中,與病人說明和溝通,診斷及治療計畫的綜合考量,提供非常重要有效的資訊。

[結論及展望]

科技進步的世代,我們期待繼續努力建立CBCT的分析系統,評估咬合關係與治療結果的穩定性之關連性;並透過牙床骨骼結構的分析,掌握矯正治療移動牙齒的可能性及極限(limit),並提供科際之間建立治療目標的有效對話。