作者︱楊慧瑛

台灣因有相對不錯的健保制度,國人多有定期前來健保洗牙。加上知識生活水平的提昇,如以下口內照片,牙齒齒數接近完整,沒有嚴重牙菌斑或牙周發炎等問題。從看起來排列不錯的齒列中,可以發現若干局部牙位的牙齦型態,較健康圓弧型的牙齦顯得“尖、窄”。有的病人會自覺對溫度敏感,有些病人未有任何不適。我們會用“牙齦萎縮”形容相對尖窄的牙齦。有些病人會進一步詢問:這是我刷牙太用力造成的嗎?

從一篇「The Aetiology of Gingival Recession」- PAUL BAKER AND CHARLOTTE SPEDDING 整理出牙齦萎縮的病因包括:Periodontal biotype and attached gingiva /Anatomy / Tooth position / Orthodontics treatment / Toothbrushing/Cervical restorative margins 。

筆者對於刷牙導致牙齦萎縮,持保留態度。如果刷牙是原因,應當是鄰近牙位都有,而非單獨某個牙位特別明顯。

特別節錄文章中對於因tooth brushing 造成 牙齦萎縮的說明:

| Tooth brushing is the most important mechanical factor A recent systematic review however, concluded that the“data to support or refute the association between toothbrushing and gingival recession are inconclusive |  |

除了文獻中提到的可能原因,我個人比較傾向從咬合力學角度分析,探討造成牙齦萎縮的原因。歸納以下幾種情形:

我之所以會注意到“牙齦萎縮”與 “咬何傷害”的關係,跟治療這一位40 歲T 女士, 2018/6 來到門診;先是尋求#26 疼痛及左下#36 缺牙處置,經由資料採取後作出的咬合分析, T 女士接受全口咬合重建及整治。

| 以下是 T 女士 於 2018/6/7 採取的資料 |

【口內照片】

1) 左右咬合水平面歪斜;左右牙齦高度差異。

2) 上下牙弓形態寬度不對稱;咬緊時前牙區的中線關係與略分開時有差異,懷疑後牙區存在干擾。

3) #36 被拔除已多年,形成左側兩顆大臼齒前傾的彎面不良咬合。

4) 右上小臼齒齒軸內斜,形成右上牙弓較左邊狹窄,與對咬牙是咬頭對咬頭的咬合關係,可以明顯看到#14,15 有牙齦萎縮;右下兩顆 小臼齒間高度落差,越往後牙越斜上去,形成大臼齒區的彎面不良咬合。

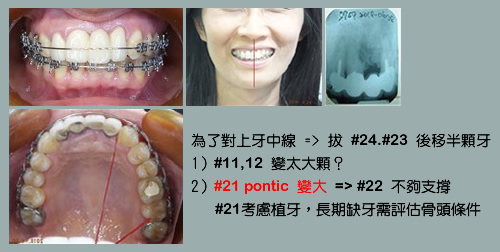

5) #12-#22(#21 pontic)已佩戴超過十年。

(本人並未太在意上顎門牙中線偏離人中偏向右側)

咬合分析

為確定咬合水平面canting 情形,採取面弓轉移Mounting 在咬合器上

1 ) 上顎小臼齒區明顯左右牙齦高度落差

2 ) 右上後牙區狹窄,#48 形成干擾

矯正治療開始前:

a. 先處理 #26 根管治療

b. 拔除 #48

3 ) 關於上顎前牙區的牙橋,病人傾向保守處理;先解決不良咬合的問題。

矯正治療過程

2018/8/31 放上 DBS( 除前牙牙橋外→先 rouding 右側牙弓 )

2018/10/15(6w 後 ) 裝下顎 DBS → 1)flatten curve of occlusal plane 2)upright #37, 38

2019/4/29 約經過8m 全口DBS 治療,意外發現改善的程度比預期的好:

1) 咬合水平面拉平

2) 上顎兩側牙齦線較水平

3) 上下牙弓寬度及形態較對稱,得到較穩定的咬合關係。

經由8 個月的矯正治療,主要的不良咬合問題得到顯著的改善;從口內露齒微笑照片,可以看到上門牙中線相較人中約有半顆牙的右邊偏離。

取模型作“model set-up “。左上方有3 molars,把#24 拔除後,將上顎中線對準人中,左側犬齒關係對好按新的空間放入較大的樹脂牙。

這樣處理的結果可以得到美觀上的改善;不過另一個需要考慮的問題是原本是potic #21 size 變大,若只靠#22 作abutment,長期的穩定及健康不是很理想;加上#21 缺牙年日很久,必須評估骨頭的狀況,決定植牙的可行性。

經過模型及PPT 詳細說明,病人回家與家人討論,最後選擇不拔牙,保留原有的假牙。醫病雙方有清楚溝通後,再經微調,矯正治療於2019/8/5 拆除矯正器,放入維持器。

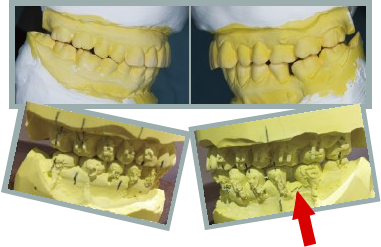

至於#35-37 之間的空間由4/29 所取的模型:

37,38 直立與#27,28 對咬穩定剩下約3mm 空間非主要受力位(箭頭處)贗復醫師以口外樹脂塑形後再在口內黏著固定(完成圖請見口內完成檔)

2019/12/23 贋復醫師完成#26 crown 及 #35-37 間resin filling。(上顎牙橋並未重作)

討論與學習

1 ) 當治療進行8 個月後 ,上顎牙弓拓寬打圓,右側上方後牙區建立cusp to fossa 的對咬關係,取代原本cusp to cusp。初診時口內照片#14,15 呈現牙齦萎縮、尖瘦形態 ;理想的咬合關係建立後,同一個齒位的牙齦外形呈現圓弧建康的形態。這也是我從治療中發現,gingiva recession 可以藉由矯正改善;之後其他病例有局部出現gingiva recession,我會先作咬合分析,2019 年後再加上CT 分析,更方便作對咬關係及咬力傳遞的分析( 詳情請見下一篇文章)

右圖是另一個病例Y 女士 68 歲原本上顎牙弓狹窄,上顎後牙區呈現牙齦萎縮。經由矯正治療,拓寬牙弓,改善齒軸及後牙的咬合關係,改善了牙齦的健康。

2 ) 有關“咬合傷害”:從一篇review 性的文章,Trauma from Occlusion – Association With Periodontitis & Treatment;整理自各個文獻,比較支持與不支持:

From“Trauma from Occlusion – Association With Periodontitis & Treatment”

Supported side

Stillman and McCall(1921)and Miller(1934) Were advocates of the concept that

gingival recession is caused by occlusal trauma or trauma to the periodontium as a result

of occlusal interferences,

Non-supported side

Harrel, Nunn 2004

-No significant relationship between occlusal discrepancies and

gingival width(recession)was found

最後有一段總結➡

[Conclusion]

• 雖然牙周病學會認為咬合傷害並不是造成齒槽骨吸收的主因,甚至將咬合傷害排除之外,但是在臨床上仍可以發現咬合傷害對牙周組織健康產生影響,因此,評估咬合在治療過程中仍然不能忽視。

• Periodontal therapy would not be complete if lesions diagnostic of TFO are not eliminated.

天泉牙科院長梁醫師,超過四十年的牙醫生涯,好幾次語重心長說:牙科治療就是要處理“力”的問題。均衡沒有干擾的咬力,是能促進牙床骨的健康;然而相反地,如果某些牙位受力過重,或是下顎骨作側向、前伸運動時有干擾撞擊,容易造成牙床骨破壞,X光上會見到angular bony defect;口內可見到初期以牙齦萎縮出現。

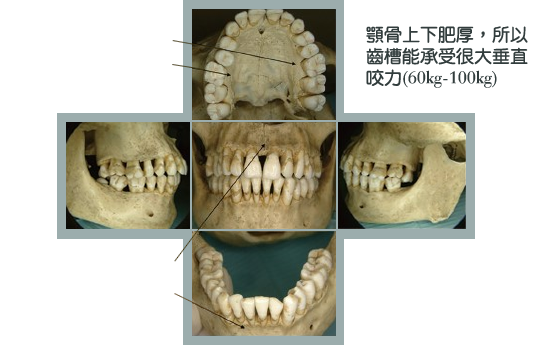

這是口腔組織的結構,顎骨上下肥厚,牙齒可以承受很大的垂直咬力,但是 左右前後骨板扁薄,牙齒不能承受太大的左右碰撞力,會造成齒槽骨的吸收,初期會以牙齦萎縮的樣式出現。

結語

【牙齦萎縮】也許不是太嚴重的問題。本文撰寫的目地,希望達到拋磚引玉之效:將 “咬合關係分析“放入日常門診工作的必要檢查項目;利用定期檢查洗牙,當發現有局部牙齦萎縮現象時,作一下咬合的檢查;也許只是咬合調整就可以延長整體口腔組織的使用壽命。

2021 五月中一個周一的病例討論會議中,門口出現一位白頭髮銀的長者,步伐雖緩但算平穩,自己走入診間,梁醫師特別服事長者臨時的需要;當長者離開後,梁醫師公布

這位長者的年齡:102 歲!眾人一口驚嘆!牙醫師是最能親身感受“高齡化”的明顯趨勢。口腔組織隨著年齡增長,口腔組織(骨質、齒數、軟組織、唾液等)有千變萬化的組合可能。

對我而言以下是必須一直銘記於心的原則:

1 ) 盡可能術前分析清楚診斷,特別是會造成咬合傷害的因素務必去除。

2 ) 治療過程中,保持與病人的溝通:牙醫師認為最好的,未必是病人最想要的。站在病人端設身處地,只要不是咬合力學的不良關係,當尊重病人的意願。

3 ) 牙醫師每一天的工作,都是在處理“力”的問題。正確的牙科處置,不僅達到預防的效果,更能對顏面有正面的影響。雖然對於“咬合傷害”的角色仍存在不同的論述;但是我從 臨床的每一個病例,都提醒我“咬合傷害是口腔組織破壞的隱形殺手”。

特別感謝 天泉團隊

林玉芬醫師協同治療

林晏銘醫師文獻資料整理