牙醫師終身學習的課題

作者︱楊慧瑛

[ 前言 ] 牙醫師天天面對口腔內各式各樣的牙齒排列和咬合關係,當我們一聲令下:咬起來;病人順勢將牙齒對在所謂最密合最習慣的位置,這樣的位置一定正確嗎?這個位置是生理協調的嗎?與左右顎關節之間又受甚麼因素影響呢?

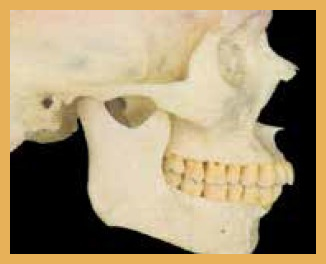

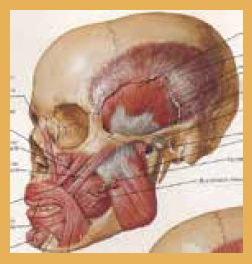

上顎齒列連結於頭顱(maxilla);下顎齒列連結於下顎骨(mandible);下顎骨包括下顎體( body) ,下顎肢(ramus) 及左右髁頭(condyle),Head—fossa 藉由 ligment、muscle 連結,可以作運動、咀嚼、張口、說話等各種下顎運動 mandibular movement。

| 由牙齒主導: 當上下排的牙齒能咬到最緊接觸面積最大的咬合位稱為中心咬合(Central Occlusion CO) |

| Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design作者Peter E. Dawson定義中正關係CR(centric relation)是沒有咬合干擾的下顎骨位置。下巴經由口腔周圍的神經肌肉引導關閉與上顎對合,所形成的相對位置稱為中正關係(C R) |

CRO是指顎關節在 CR關係時,上下齒列碰觸的咬位稱為中正關係咬合( Centric Relation Occlusion CRO)。理想的全口重建時,中正關係咬合(CRO ) 與中心咬合( CO )應是一致的。但在自然齒列,因著牙齒數目、排列、牙齒的形狀及使用磨耗,可能還有上下齒顎牙床三度空間的關係等複雜因素,才會決定最後的中心咬合位( Central Occlusion CO) 。如果下顎髁頭有側向偏移才進入咬合,稱這個咬合位叫慣咬位(Habitual Occlusion)。

牙醫師天天面對各種口腔狀況及千變萬化的牙齒排列關係,怎麼掌握正確的咬合位,是正確有效治療的起始點。這一篇文章不是要討論 TMJ 或仍存在諸多討論空間的 TMD(顳顎關節功能障礙症 )。作為一名臨床矯正醫師,我想從一個病例分享我的學習,期待能拋磚引玉,臨床醫師同仁更看重咬合分析以及警覺每一次請病人咬起來時是否是正確健康的 CR 咬合位關係。

從一個咬合不穩定病例的診斷 學習咬合分析及牙科 CBCT帶給診斷的新視野

【病歷摘要】

1973年次的女性,於 2017年 10月(44歲 )因自覺「牙齦一直萎縮,顎關節不舒服」求診。

問診病史得知:

(1)曾於 20歲左右接受拔除四顆小臼齒的矯正治療。

(2)矯正治療後近 20年來 ,顳顎關節常感不適 ,持續求診台北多間醫學中心顎功能障礙症教授專家,並曾裝戴數套由專家設計的咬合板 ,但疼痛症狀始終未能有效改善。

病人表述:

睡眠一定配戴咬合板之外,連白天上班時間,如果不需要參加會議報告時,也都佩戴著咬合板,因自覺未佩戴咬合板時,感覺顎關節較緊,吃東西會不舒服;相較戴上咬合板會幫助顏面肌肉及顳顎關節覺得較舒緩。

在接受矯正治療前,除了曾經因打哈欠發生下巴卡住關不起來,緊急求助於牙科急診。

平時持續顳顎關節疼痛不適的症狀。

[口內檢查 ]

1.下顎兩側犬齒與小臼齒之間有空隙,右側約有 2.1mm 左側約 1.0mm

2.下顎前牙區因齒槽骨吸收形成牙間縫。

3.多數牙面有磨耗現象

[PANO findings]

1.兩側顎關節頭型態不對稱。

2. 44歲女性齒槽骨在前牙區吸收約 40%,較後牙區明顯,特別是下顎較上顎嚴重。

【咬合分析】

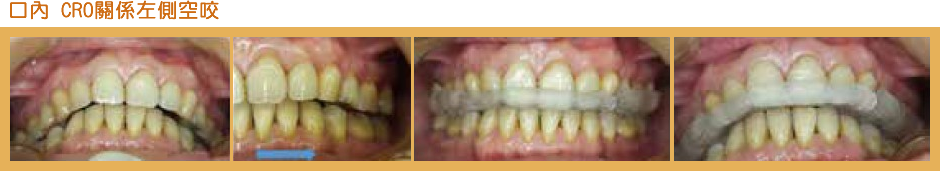

經由中正關係記錄複驗法 CR(centric relation check bite technique)確認面弓轉移咬合器上的模型中正關係( CR)。另一組石膏模型以慣咬位 HO(habitual occlusion)上咬合器比較,可發現從 CR到 HO咬位,下顎有向左前方的偏移(shift)。

【TMJ exam】

因著下顎骨需向左前方偏移,做成患者長期右側外翼肌收縮過度疼痛,於 2017/12/11 放入診所按 CR mounting咬合器上的關係,製作出左右均勻接觸的第一組中正顎位咬合板。經使用一週後,黃小姐痠痛不適感得到明顯改善。

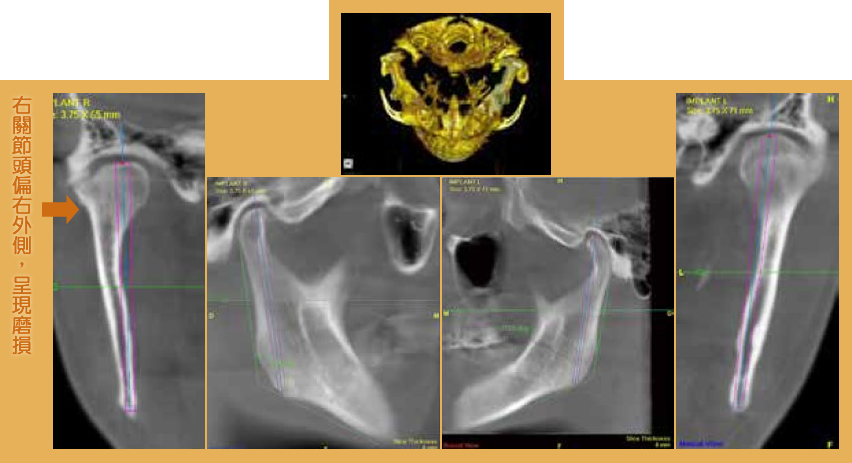

【CBCT findings】

發現兩邊顎關節及下顎枝結構上的差異 TMJ 右側 65mm 左側 71mm 左長右短。右關節髁突(condyle)偏右外側,上下較低位並呈現磨損。

【咬合診斷】

這是一個因髁關節位與咬合失調錯位,長期咬合傷害做成的顎關節功能障礙( Tempral-mandibular-Joint Dysfunction Syndrome),右側關節磨耗及肌肉疼痛症傷害的病例。為進一步確定顎關節治療復位,於 2018/4/9 再次採取石膏模及面弓轉移,在半調節式咬合器上,製作第二組中正顎位咬合板。裝戴並觀察肌肉症狀舒緩,關節位更加穩定;因為左側後牙區空咬,建議先透過部分贗復處置,建立在 CRO咬合支撐下,以期建立後牙穩定的咬合關係,以利後續矯正治療。

整理黃小姐從 2017/10/30 初診,CT 資料分析診斷,分別於 2017/12/11製作“診斷用咬合板”及 2018/4/9 製作第二套咬合板,確定診斷及治療方向之有效性,顳顎關節肌肉疼痛症狀均得到明顯改善。這期間,病人表述曾經在一次出差回程中,因疲憊打哈欠,發生下巴似卡住的感覺所幸無大礙。白天仍配戴咬合板感到較輕鬆。第二套治療咬合板使用半年,黃小姐希望能進一步進行咬合復康重建。經由咬合分析確認:目前口內的慣咬位( HO),與顳顎關節位的中正關係咬合 CRO(centric relation occlusion)落差( discrapency)主要出現在左側後牙區空咬,做成下顎骨必須慣性往左前方 shift,進入最大咬合接觸面積下的慣咬位( HO)。為穩定咬位考量:轉診修復科辛澤達醫師製作, #25、26、27、36、37、46、47的 Composite onlay 蠟型及透明膠套;再在口內進行光固化樹脂冠蓋 resin onlay。於 2018/11/ 26完成 (如上圖口內兩個時期的口內照 )。resin onlay 完成後,黃小姐停用咬合板。經過約三個月的追蹤觀察,黃小姐可以在白天不配戴咬合板正常生活無任何不適。

在確定顳顎關節及咬合關係穩定的前提下,建議黃小姐經由矯正治療,將前牙窄弓形成的內斜小臼齒,及上唇頰區支撐不足形成顏面瘦削容貌改善。分析初診時口內的照片以及 Ceph 分析數值:舌側傾斜的下顎齒列是形成深咬、窄弓、彎面等不良咬合的導因,是造成咬合傷害的不良咬合。矯正治療希望改善內斜的齒軸,以減少深咬,建立較理想的牙齒 -牙床骨咬力傳遞;以及前牙和後牙之間咬合水平高度的落差。

矯正分析治療前與黃小姐充分溝通說明:

直立齒軸 (upright tooth axis),牙弓會變寬,下顎齒列原本就已經存在的若干空隙,矯正完 spaces 會更多,考量建立犬齒關係下,盡量將所有空隙集合在小臼齒與犬齒之間。加上下顎前牙區牙床骨已存在 30~40% 破壞吸收,矯正治療完成後,最後由牙周修復科辛醫師以贗復方式作下顎前牙區的樹脂 Ribbond固連及牙型填補。

矯正治療自 2019/4/25 進行到 2020/2/11 約 10m ,下顎放 DBS,上下齒列都使用活動板協助齒軸及牙弓拓寬改善。

總結黃小姐的診斷及治療計畫:

【主訴】 牙齦萎縮嚴重及長期顎關節疼痛不適

【診斷】錯位咬合(下顎往左前方 shift 進入慣咬位 HO),深咬、窄弓、彎面等不良咬合形成肌顎、牙周破壞及牙面磨耗的綜合型咬合傷害症。

【治療目標】1)建立穩定中正關係咬位 (CRO)

2)改善深咬、窄弓、彎面不良咬合 3)透過科際整合建立穩定的肌顎咬合關係

【治療計畫】

《A》矯正治療前: i)經由兩次咬合板:1st Bite plate( 2017/12/11– 2018/ 3/20)

2nd Bite plate( 2018/4/9 — 2018/ 11/26)輔以 CT 確認咬合關節復位 CRO,顎關節頭與關結窩的穩定正確關係。

ii)經由 resin onlay 建立在 CRO 關係下,兩側大臼齒穩定均衡的咬合,並停用咬合板。經由三個月長期觀察,黃小姐關節及肌肉疼痛已完全康復。

《B》進入矯正治療: 2019/4/25 –2020/2/11 Ortho. Tr.

《C》矯正治療後的贗復處置:完成 2020/5/6 final prothtic tr.

以下四個階段的口內外照片分別是:初診、resin onlay 完成、矯正完成、最後贗復完成

【討論及展望】

有關顳顎關節症(TMD):從眾多文獻回顧及論述專書,皆提及TMD 是一個多成因性的咬合傷害症。

從Dr Okeson 所著“Tempromandibulal disorder and Occlusion”(7th 版 2013 年) 提到TMD 的五大主要病因:occlusal factors、trauma、 emotional stress、deep pain input、parafunction。有關咬合因素與TMD

的關係,仍具爭議性。

The role of occlusion in TMD does not reflect the importance of

occlusion in dentistry. Occlusion is the foundation of dentistry. Sound occlusal

relationships and stability are basic to successful masticatory function. Achieving sound occlusal stability should always be the primary goal of the dentist whose therapy will alter the occlusal condition. (ch 7 p115-127)

正如專家學者Dr. Okeson 倡議的:咬合關係是牙科治療的根基;也是唯一牙醫師能經由詳細診斷及正確治療改變的。

有關CR(中正關係)Peter E. Dawson (Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design 2007)定義中正關係(Centric Relation)與牙齒無關,它指的是髁突位置,下顎無牙仍可以位於中正關係。中正關係是一個生理學及生物力學方面都正確,擁有可重複性,沒有咬合干擾的上下顎骨位置。

牙齒是很強勢的,想要咬得穩更是人生理的本能。怎麼分辨診斷由牙齒決定咬得最穩,接觸面積最大的中心咬合(Central Occlusion CO 或是經由側向偏移進入的慣咬位(Habitual Occlusion, HO)與CRO(顎關節在CR 關係時,上下齒列碰觸的中正關係咬合Centric Relation Occlusion CRO)。透過面弓轉移mounting在咬合器上,臨床醫師才可以check bite technique 檢查CRO 的可重現性,來確認CRO 的正確性,才可能有效且精確作咬合分析,判斷出CRO 與CO或HO是否一致或有shift。並在面弓轉移下採得的咬合水平面與顎關節的關係,協助精確作出縝密計畫(包括 垂直高度調整、後牙均勻接觸及犬齒導引的咬合板設計)。顳顎關節症(TMD)是一個多成因性咬合傷害症。本報告並非討論TMD 的診斷或治療;而是從臨床實際治療的病例中,經由面弓型咬合器作咬合分析的檢查發現,不穩定的咬合使下顎從中正咬合位偏至慣咬位(CRO-HO shift),患者長年下來,造成關節頭(condyle)損,肌肉緊繃疼痛不舒服,牙齒磨耗及齒槽骨破壞等咬合傷害。經由正確的常規面弓記錄及模型咬合分析確認, 才能製作正確的咬合板達成有效診治。不是用面弓咬合器呈現病人顎動關係製作的咬合板,是不符基本修復原理的。可惜

的是目前台灣大多數臨床醫師做修復診斷和治療,仍未使用歐美先進國家50 年前就普遍必用的

面弓咬合器。

Dr. Okeson說明人體具有適應能力(Adaptability)更正確說是忍受力(Tolerance), 因此臨床上TMD 出現疼痛症狀的比例似乎並不是那麼高。但也正如學者指出,咬合關係是牙科治療的根基,我們牙醫師們仍須謹慎每一個治療病例的咬合關係(特別是確認CRO-CO的關係)。另外,就筆者的經驗,對於曾經因打哈欠發生下巴卡住的;從Ceph 看見mandibular plane 左右差異大;外型看起來有facial asymmetry; PANO雖是2D如果左右關節頭形狀不對稱;咬住時

的中線與微張口時不同時;張閉口兩側關節頭運動有時間差;開口路徑歪斜;應當有所戒心,

應更謹慎確認咬合關係;並建議拍攝CT 檢查顎關節位及髁頭移位和磨耗程度。 CBCT 提供透視及立體的有效資訊,本病例經由CBCT 提供有關”骨骼結構上不對稱”的資訊,能清楚跟病人說明病因病況,並未來治療的可能方向及極限。

一直以來CBCT要運用在植牙領域,較之PANO 已常規性運用在口腔疾病診斷,相距甚遠。CBCT 在口腔醫學之臨床應用,仍有很長的一段研習之路!!

| 【特別感謝】 天泉辛澤達醫師贗復牙周協同治療 天泉梁廣庫醫師指導咬合分析診斷 德瀛科技 公司林明順工程師提供CT 分析資訊 |

作者

楊慧瑛

1982 ~ 1988 台灣國立陽明醫學院 ( 現陽明醫學大學 ) 牙醫學士

1989 ~ 1994 日本帝國北海道大學 臨床矯正學博士

1995 ~ 1997 台灣私立中山醫學院牙醫系副教授暨附設醫院矯正科主治醫師2000 ~ 至今天泉診所矯正科主治醫師