作者︱林玉芬、楊慧瑛

【前言】

約三十年前在日本學習矯正時,病人年齡幾乎沒有超過40 歲。天泉診所看重咬合重建以達“齒與壽齊”,也就是在高齡化的社會,根據108 年內政部統計資料女性均壽達84 歲,男性也接近 80 歲。醫學研究也顯示:細嚼慢嚥是腸胃消化系統的守門員;具備良好咀嚼的長者可以減緩失智進展的速度;更可以延後臨終插入鼻胃管。本期所介紹的病例楊女士是1950 年次,於2018 年經友人介紹來到天泉,主訴是#27 疼痛。主治醫師是林玉芬醫師;林醫師是低我20 屆陽明的學妹,進入天泉也有11 年。本期特別邀請主治的林醫師共同撰寫,從一位成熟牙醫師的觀點來看一位長者病人,楊女士的求診主訴是我們忙祿日常門診中常見的口內狀況。拔掉hopeless 牙齒(#27),在缺牙區完成牙橋或植牙的處置也是我們熟練的操作流程。透過林醫師視病如親的思考,並耐心專業的說明溝通,最後病人理解窄弓彎面等不良咬合對長遠的傷害,願意接受矯正治療,我才有機會完成這 一個70 歲的全口矯正病例,也得到很好的科際整合治療的療效。竭誠與牙科前輩同仁分享,並期賜教。

以下由林玉芬醫師撰寫

【病歷摘要】

楊女士,1950/02/03 出生(約68 歲),於2018/01/26,因左上第二大臼齒牙齒相當不

適求診。除控制良好之高血壓之外,無其他醫療病史。當天針對主述,當日門診醫師拔除27 末期牙周病之牙齒。 2018/5/4 再回診林醫師評估假牙製作。並於一週後安排完整Leta 咬合 資料收集,作診斷分析及治療計畫之擬定。

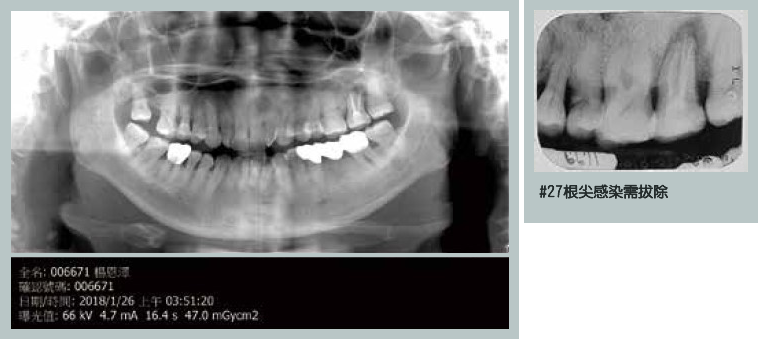

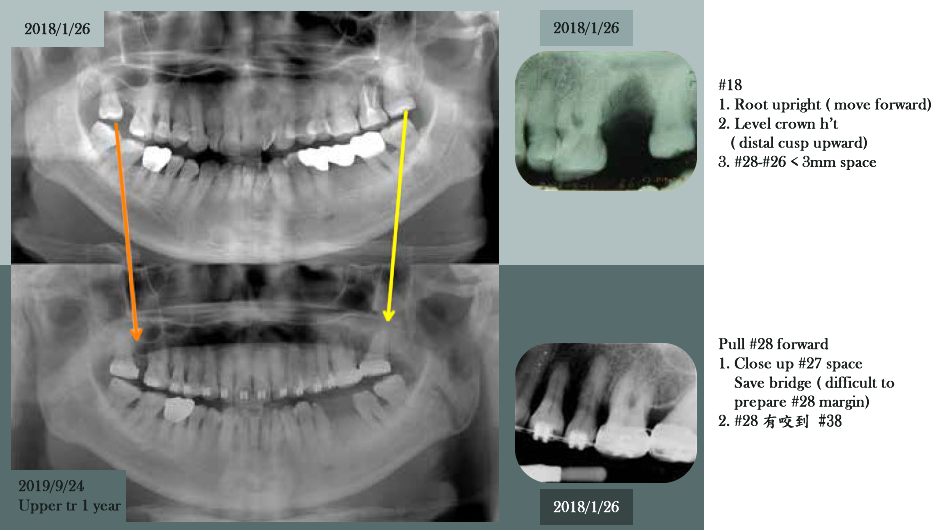

【2018/1/26 初診環口 X 光檢查】

1、17 缺牙

2、37、46 齒槽骨破壞至牙根分岔處

3、27:末期牙周病

4、35×37, 46crown

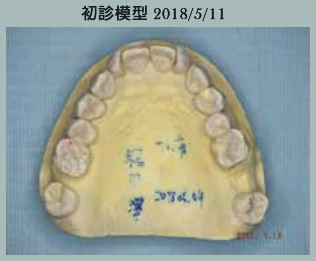

2018/5/11 採取口內外資料分析

【口內檢查】

1、 17、27、36 缺牙。35X37 牙橋製作,46 牙冠製作超過30 年, 17 已拔除超過6 年,18 牙冠往近心端傾斜。27 在4 個月前初診時拔除。

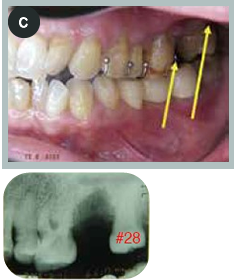

2、 因上顎窄弓未能形成後牙區理想的cusp to fossa 咬合關係,在小臼齒 及第一大臼齒可見牙齦萎縮;特別是右側比左側更明顯。

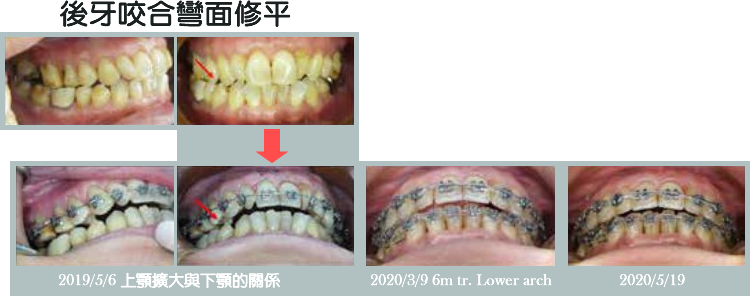

3、 咬合水平前高後低、咬合面往後上方向彎曲。

4、 上下顎前牙擁擠、局部錯咬、下

門牙中線偏左約1.5 ㎜。

5、 前牙區開咬(咬力集中在左右後牙區)。

不良咬合:1) 深咬 2) 開咬 3) 擠咬 4) 散咬 5) 鎖咬 6) 錯咬 7) 窄弓 8) 彎面

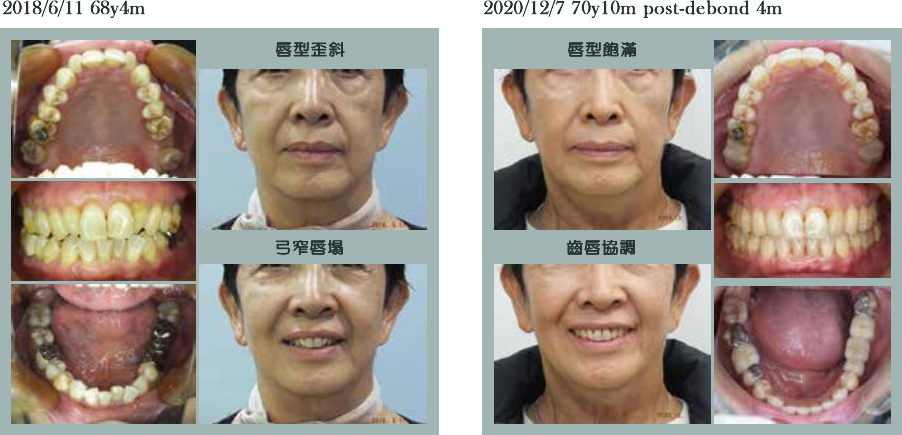

【齒顏道分析】

1、右上前牙彎窄做成右側鼻唇溝扁塌,右嘴唇下垂。

2、 右後方彎面(curved plane)限制右側向移動,病人多半習慣咬左側,做成左半臉健壯,右半臉瘦弱,右眼扁垂。

3、咬合垂直距離(vertical dimension )因磨耗做成下臉部1/3 短小,唇型扁薄。

【診斷】

經由咬合分析,存在窄弓、彎面、錯咬、擠咬、鎖咬、開咬等不良咬合,長期左右失衡咀嚼,形成顏面及口腔組織的破壞。

【治療考量】

根據內政部統計106 年台灣女性平均年齡為83.7 歲。以這位69 歲病人目前身體健康情況來看,若無意外,她應該會活得比平均壽命更長。

我思考…

1、 現有口內牙齒是否能存留到與身體壽命一樣長?

2、 這也是天泉診所梁廣庫醫師在2007 年提出的“齒道觀”:齒與壽齊,齒壽同康。

我應該提供什麼治療,才是一個相對長久復康的治療?

非只解決局部問題;例 完成26x28bridge。等病人年紀越長,身體越退化時,還要面對比現在更複雜的口腔問題。

| 方案一 | 16×18, 26×28(18、28 酸蝕牙橋或全冠), 35×3738、454647 ( 因36、46 皆有furcation involvement, 建議重做牙冠/ 牙橋,38,45,47 以酸蝕牙橋修復,既可保留齒質,又可達到穩定37、46 的效果) 優點: 費用低、簡單快速。 缺點: 18、28磨牙困難(28遠心幾乎磨不到),且18傾斜,需要磨掉較多近心面齒質。 預計可能後續發展: 咬力不均,後牙繼續承受較重的力量,將導致後牙牙周繼續破壞(牙齒搖晃等),18、28可能會面臨要被拔除,做RPD或植牙。 |

| 方案二 | 全口矯正,建立均衡穩定的咬合,並把18、28 盡量往近心方向移動,再做牙橋。下顎做35×37-38, 45-46-47(38,45,47 為酸蝕牙橋) 優點: 全口牙齒咬力均衡,後牙牙周破壞情況將得到緩解。牙齒排列、美觀將得到相當程度的改善。 缺點: 治療費用較高、時間較長。 預計後續發展: 改善窄弓、彎面、錯咬、擠咬等不良咬合,建立均勻穩定的咬合之後,可延長後牙壽命,延遲將來變成要戴RPD 的時間。 病人很理性、也表示瞭解自己的問題,但考慮自己年紀,也明確的表示不想做矯正。於是決定照方案一,安排病人下次拆除35X37,開始做假牙。 |

【治療流程】

| 2018/5/4 | 第一次接觸病人:檢查後,說明了不良咬合可能會帶來的後續問題,簡單介紹可能需要會診矯正,以及固定/ 活動假牙修復的方式, 並建議病人做更詳細的口腔檢查。當天病人表示沒有矯正的意願,也不考慮植牙,希望以假牙修復。 |

| 2018/05/11 | 第二次約診收集資料:拍口內外照片、全口根尖片、取模上咬合器分析。 第 |

| 2018/07/23 | 三次約診,講解治療計畫: |

| 2018/08/06 | 第四次約診:拆除35×37, 製作臨時假牙。安排後續牙周及其他基礎治療。並強調此治療計畫是目前讓病人暫時可以把缺牙補回的方法,並非是最佳治療方案。 |

| 2018/08/11 | (非常規約診) 因左下牙齦腫,提早回診,37,46 因長期後牙受力過重導致齒槽骨吸收,牙周破壞已達牙根分叉處。此次為37 急性牙周炎。幫病人牙周 緊急治療後,再次強調,其他後牙,尤其上下顎大臼齒也有不同種程度之牙周破壞,情況與 37 類似,只是暫時沒有發炎、腫痛問題,建議病人考慮會診矯正,深入了解全口完整治療方案(病人表示會考慮會診矯正科,對矯正治療的態度有了明顯的轉變)。 |

| 2018/08/17 | 第五次約診:填補左上齒頸部刷耗之牙齒,安排矯正會診時間。 |

以下由楊慧瑛醫師撰寫

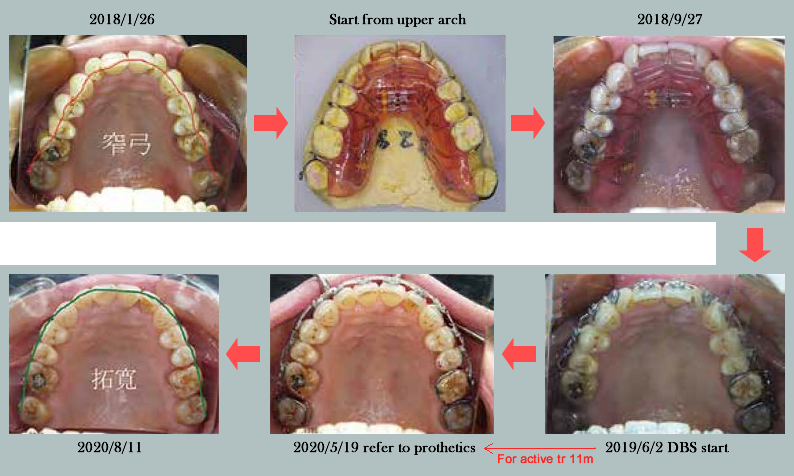

2018/8/31 第一次矯正門診說明口內現存的不良咬合,矯正治療的目標是:

1) 改善窄弓 2) 改善彎面 3) 改善 #18 斜軸 4) #28 前移 ( 起初並未期待可以關閉#27 拔牙空間)只希望可以對#26X#28 Bridge 製作上有幫助。

【治療計畫】

會先從上牙弓開始,會先使用多功能客製化活動裝置,評估楊女士的接受度,再放上上顎矯正鐵片。

2018/9/27 矯正治療開始 放入多功能客製化活動裝置

a) 擴大鈕(Expansion screw)將整體後牙往側方推,協助牙軸內傾的後牙直立,可改善窄弓也提供空間改善旋轉的側門牙。

b) C-clasp 在#18 近心端,加上screw 頂住#18 牙冠,在#16 上矯正鐵片,將#18 牙根前拉。

c) 利用彈力線(spring) 繞到#28 遠心端,加上#26 遠心端的鐵線,這兩條鐵線都有設計掛鉤,可以掛M3 橡皮筋協助將#28 前移。

上顎活動裝置從2018/9/27 佩戴到2019/6/2

(期間返回僑居地緬甸過年停留3 個月,仍有繼續佩戴於2019/6/2 放上上顎矯正鐵片,再經11 個月的調整於 2020/5/19 轉至主治林醫師,作後續贋復處置。

下顎齒列是當上顎矯正鐵片使用3 個月,旋轉的兩顆側門牙得到若干程度的改善;又上顎牙弓拓寬後與下顎形成較大的水平重疊overjet。 經與楊女士溝通,大致已習慣矯正器及牙齒移動的反應。因此,於2019/9/5 下顎放入活動式擴大器,和大臼齒以外的矯正鐵片。下顎經6m 的治療,與上顎齒列同時在2020/5/19 轉回林醫師進行贋復治療。

在上顎 2018/9/27 開始治療一年後拍攝全口 X 光片,評估療效:有達到當初所設定的治療目標

整理矯正治療:

上顎: 活動裝置從2018/9/27 開始佩戴;2019/6/2 放上上顎矯正鐵片,再經11 個月的調整於至2020/5/19 轉回prothetics 完成大臼齒區onlay 處置後, 於 2020/ 8/11 拆除矯正鐵片,佩戴活動式維持器。

下顎: 2019/9/5 下顎放入活動式擴大器,和大臼齒以外的矯正鐵片。下顎經6m 的治療,與上顎齒列同時在2020/5/19 轉回prothetics。

於2020/8/11 拆除矯正鐵片,佩戴活動式維持器。

以下由林玉芬醫師撰寫

【贗復治療】(處置期間 2020/6/19~8/28)

2020/5/11 矯正治療完成,轉回修復治療。我發現矯正結果超出我預期的好,17、27 之缺牙空間,分別只剩 2.5 ㎜ 和<1 ㎜。

18、28 角度只有一點近心傾斜,咬合些許不甚密合。更改上顎不照原計畫做牙橋,改成不磨牙做樹脂黏著修復(resin onlay)

上顎: 17 口外樹脂pontic, 再在口內黏著(若直接口內填補缺牙區,將較難控制組織面的

貼合度,也無法將組織面打磨光滑)。27 直接口內填補

18、28 咬合面樹脂填補,以建立密合的咬合。

下顎:35×37-38, 45-46-47 (38,45,47 為酸蝕牙橋 )

【治療結果 – 口內】

1) 狹窄的上顎牙弓拓寬, 改善尖端咬合

2) 彎曲的咬合水平面改善打平後,得到較均勻的咬力分布,原本萎縮尖細的牙齦得到改善,牙周組織變較健康。

【林玉芬醫師治療感想】

這位病人的矯正治療結果超出了我們預期的好,18、28 移動量是我一開始沒有/ 也不敢想過的。(畢竟病人已69 歲)。理想的牙弓排列會有理想的唇頰支撐,理想的微笑曲線。左右均衡的咬合必定帶來好的咀嚼力,良好的咀嚼運動必定能讓顏面肌膚得到良好的血液循環,必定會帶來好的氣色。雖然牙周問題仍存在,但咬力均衡了,後牙負荷就較均衡,缺牙區又變小,牙齒壽命一定會比原來直接做假牙還長。因此,年紀大不應該被視為矯正的不適應症。咬合不良者應該要做矯正,年輕時不做,年紀大了咬合不會自己變好,還是需要做,否則會面臨晚年牙齒鬆動、被拔除等等問題。只是像這位病人一樣快70 歲了只掉3 顆牙齒,還有機會矯正的人真的很少!經由這個案例,我看到高齡社會的長者們很多都很健康,很有潛力。所以,針對咬合不良的病人,做治療計畫時一定要更謹慎評估,盡量提供病人一個周全、完整長治久安的治療方案。

【楊慧瑛醫師治療感想】

口腔組織包含:顳顎關節、上下顎骨、齒槽骨、上下齒列及顏面肌肉所架構成。如果將之視為建築物體,一個建築物必須遵循力學結構原則,才能堅固持久。同理,牙醫師職涯天天面對的各種不同的狀況,將上下齒列建構在怎麼樣的關係上(也是我們學生時代必修的咬合學),是21 世紀醫學進展,高齡化社會發展,像楊女士這樣健康的長者必會越來越多。三十多年前在日本學習矯正,萬萬沒想過現在的病人五十歲以上的比例日益增加。

我思考:矯正在全口復康的角色如同建造房子時的打地基,正確的咬合垂直高度、盡量接近水平的咬合水平面、前牙區的水平高度、理想的上顎前牙弓寬度及對稱性,以及後牙軸向傳遞垂直咬力等。天泉牙科梁廣庫醫師四十年的臨床豐富經驗統整出的“健康咬合十要素”

即是我作為“打地基”的原則。當然,按著每一個病例的個別狀況,必須經由包括CT 及模型照片等完整資料作分析,各科在共同健康咬合治療目標下,並考量病人個別條件下制定治療方案。天泉牙科在過去十年來,科際整合治療很多全口復康的病例,因此,我也治療了許多四十歲以上的病例。從治療結果我發現,我所普遍使用的客製化活動板裝置,配合矯正鐵片,在「裡應外合」處置下,治療的時程縮短,療效也很不錯。主要是成人的配合使用程度相對較青少年更好。的確,年齡不是問題。健康與美是牙醫師可以帶給病人的福祉。

當我為楊女士拆掉所有的矯正器時,我們都非常高興。楊女士有感說:治療很辛苦,但

是,擁有自己的牙齒可以吃東西真好,笑容也更開懷了。只是如果當年我才四、五十歲時,

就有牙醫師告訴我可以這樣改善的話,就更好了!

作者

楊慧瑛

1982 ~ 1988 台灣國立陽明醫學院

(現陽明醫學大學)牙醫學士

1989 ~ 1994 日本帝國北海道大學 臨床矯正學博士

1995 ~ 1997 台灣私立中山醫學院牙醫系副教授暨附

設醫院矯正科主治醫師2000 ~ 至今天

泉診所矯正科主治醫師

作者

林玉芬

2004-2010 國立陽明大學牙醫學士

2010- 至今 天泉牙醫診所一般牙科醫師

2015- 至今 桃園尚品牙醫一般牙科醫師