作者︱楊慧瑛

21 世紀人類知識以驚人速度在前進:數位化、 AI 科技化、 大量資訊雲端傳遞,因此 民眾可以快速無限制的學習。

身為口腔健康管理者的牙醫師,幸運的是牙科醫療行為本身能被AI 取代的可能性極微,加上高齡化,牙齒自嬰孩萌出乳牙到年老漸漸拔除,都是牙醫師的管理範疇和責任:

照顧好齒列、牙周組織、顎骨 到顳顎關節,若以建築來比喻,任何建築體物必遵循結構力學原理,才能在時間環境考驗下長治久安。回頭來看:如果學校教的“咬合學”就是作為整體的口腔組織的力學基礎,在每天忙碌及面對各式各樣複雜的口腔現況,我們怎麼將咬合力學運用到臨床上呢?

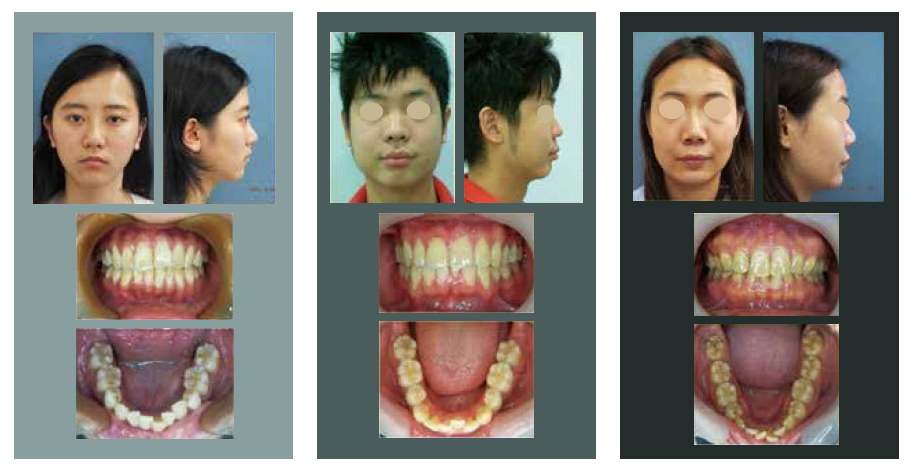

身為一名矯正專科醫師,我絕對相信每一位牙科同仁都希望自己治療的結果是健康且穩定長久到老的。這三個下顎齒列的口內照,很明顯都呈現前牙擁擠的現象。再算一下齒數,兩側皆少了一顆小臼齒。是的,這三位患者在過去數年間來到筆者工作的診所,年齡都在

20~30 歲,青少年時期都接受過“四顆小臼齒拔牙全口矯正治療”。

在分析這些失敗的矯正病例之前,我想先說明在天泉牙科治療咬合錯亂病人的理念,從事臨床修復專科40 年的梁廣庫醫師,將自己長期觀察追蹤臨床病人所看到:

甚麼樣的咬合關係,牙齒可以健康存留到老,甚麼樣的齒列關係會造成中老年人各式各樣的缺牙及牙周破壞。

梁醫師將容易造成口腔組織牙齒傷害的不良咬合分成八大類,這些不良咬合關係應當是牙醫師需要注意並從青幼年就矯治改正的。( 圖八大不良咬合)

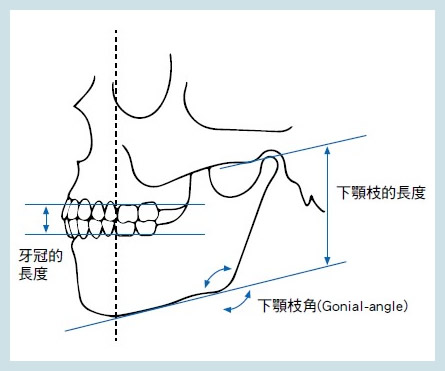

窄弓是指前牙排列彎窄做成後牙小臼齒及大臼齒的齒軸向舌側傾斜,當咬力傳遞時,牙根無法支撐咬力;隨著時間會日漸內斜。

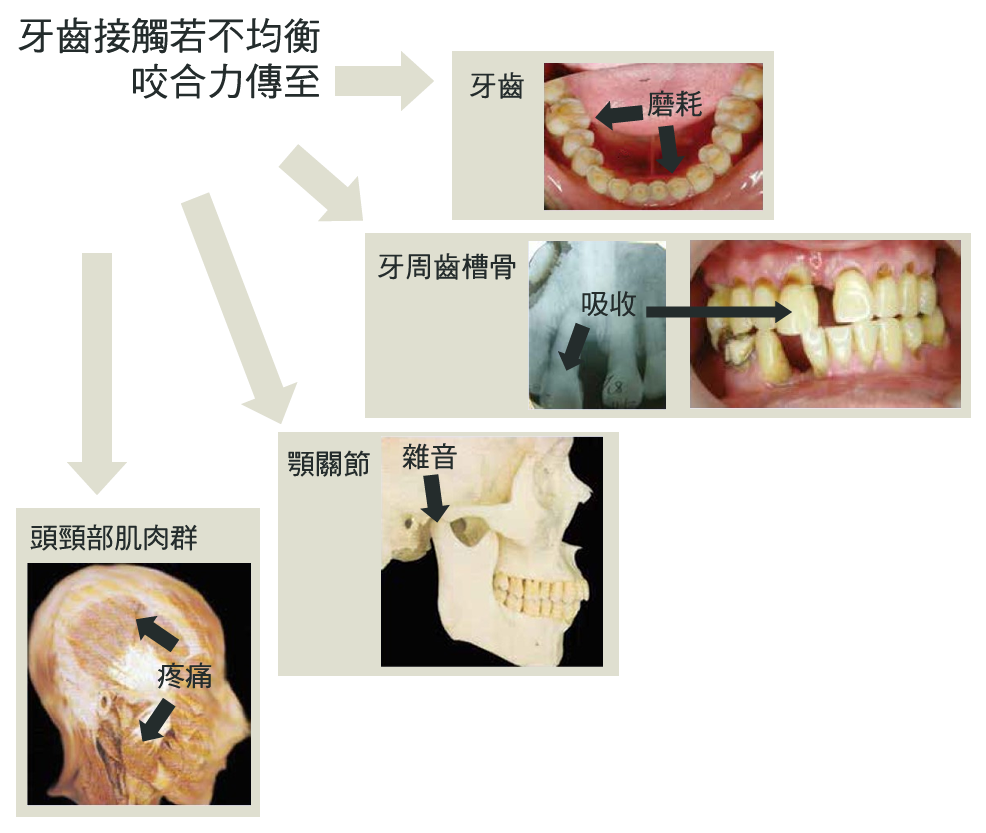

為什麼不良咬合會造成口腔組織的破壞?牙齒承受咀嚼運動肌肉群產生的咬力,咬力最強可達60-100kg,平常咀嚼牛肉咬力也有30kg,力量傳遞到牙齒,如果因為不良咬合排列造成咬力不平均,或缺牙作成左右前後上下咬力失衡,不均勻的咬力分佈,日久就會做成受力過重牙齒磨耗、牙齦及齒槽骨吸收萎縮,最終牙齒鬆動拔除的”咬合傷害“。

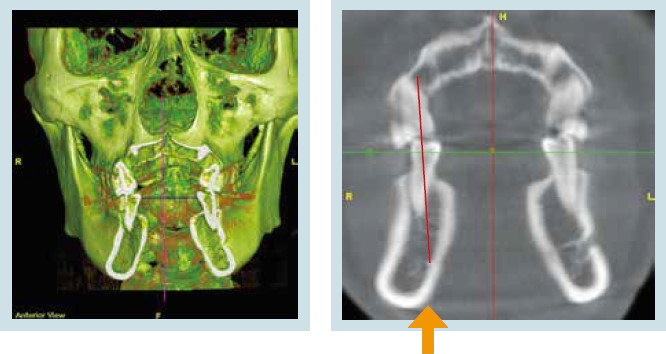

臨床上,我們經由採取模型,面弓(facebow) 轉移,上咬合器在半調節式咬合器上。經由咬合紙及左右側向及前伸移動檢查,進行“咬合分析”,並與所採取包括斷層X光資料比對,口內 口外 顎關節檢查找出不均衡的咬合接觸的問題點及對顎關節頭(condylar head)、關節盤(disc)、關節窩(fossa) 的磨耗傷害等相關病因的診斷。

醫學上我們都有“預防勝於治療”的學理觀念,我們也知道,一旦一顆牙掉了,口腔系的咬合平衡關係遭破壞,做成咬合力不均衡,日久都會有不同程度的破壞;如圖所示 ,臨床常見到的咬合失衡的破壞包括:

齒槽骨吸收、 牙齒磨耗、 肌顎關節疼痛雜音、開張移動受限等方面的症狀;有時是單一,有時是多個合併一同呈現。

口腔組織的破壞一旦發生,若不盡快找出做成咬合破壞病因的源頭,是無法治本的。持續日久的咬合傷害是做成中老年人 牙齒漸漸鬆動拔掉的主因。

這類矯正失敗患者一些共同特徵:深咬、窄弓、顏面不對稱、垂直高度(VD) 不足;因著VD不足:病人容顏也出現唇形扁薄、唇角下垂、下唇外翻、下巴前突和頸部肥腫等容顏衰老現象。

從天泉長期觀察追蹤的不良咬合”病例中:很多這類矯正後relapse 病人,咬合都呈現深咬、窄弓和彎面的咬合;我們發現:深咬是上下齒列間的垂直重疊關係太多;影響口腔咬合垂直距離(VD) 的因素,如圖示:齒軸內傾、後牙咬合面磨耗 都是造成整體垂直距離(VD) 喪失的原因;因著VD 減少,OB 增加形成深咬;當下顎骨作側向運動時,深咬容易造成過強的上下牙撞衝、干擾或磨耗。

因為版面有限:我們列舉W 小姐,曾在12-14 歲間,拔除四顆第一小臼齒接受全口矯正治療。於高中時開始發現左上下門牙外暴,下顎前牙區擁擠。21 歲尋求二次治療;經13 個月治療完成時及追蹤兩年的口內及顏面照片。治療後下唇歪斜、鼻型扁寬、嘴角下垂、左眼下垂都有明顯改善。

經由診斷,評估深咬、窄弓、彎面等不良咬合傷害的情況;依照健康咬合的基準作咬合復康矯正治療。 我們更欣喜在很多病人都發現: 治療後顏面器官唇型唇鼻,左右臉對稱性都會隨之明顯改善,將此結果稱為 “齒顏學”,就是表述因失衡咬合做成顏面器官破壞,和咬合治療後容顏的改善。

天泉診所1999/11 開診20 年來,每週一上午全體醫師共同參加病例診斷研討會,由10:00~13:00,一個上午通常只討論一個病例。

由各專科醫師就不同專科診斷治療的不同思維考量提出意見,充分討論,再綜合各科意見擬定2-3 個方案,整體考量病人意願、時間、費用及長期療效等因素的治療方案,再安排主要治療科別的專科醫師向病人講解說明,各治療方案的利弊得失,協助尊重病人選擇最適合他的治療方案後,再安排各不同專科協同作業,管控流程,在最短時間內,完成治療,並詳細記錄治療前後口內口外輪廓等影像照片,並定期每半年回診追蹤檢查,作病例資料收集分析,研討療效,長期追蹤紀錄。很多病患已長期追蹤10-30 年,成為可供醫師學習複雜病人診療及療效分析統計的龐大病例資料庫。傳統各大醫院口腔診療雖然亦有不同專科會診,但基本上仍是由不同專科對自己的病人主導以該專科為主的診療,缺少深度的跨科診斷和治療作業統合治療管控。天泉診所並根據各專科的診斷學理思維,開發了一套複雜困難病例的診斷及療效分析軟體LeTa ( Logical Educational Total Analysis software for complicated cases),供臨床病人診斷應用。

我個人深有感觸;容許我以“傳統”一詞來概括過去我們以建立 1st molar 達到 1 級關係作為目標的矯正治療學理。

局部牙位好比是樹,樹怎麼種,最重要是維持穩定健康的“林相” ( 森林整體的面貌) 所需要的“力學條件”。也就是各專科之間需要有共同明確的“健康咬合的基準”,才能更確實建立各科間協調的整合治療。

天泉自2018 年底購入CT 後,幾乎每一個複雜病例和矯正病例,都透過CT 作骨骼結構、上下顎骨、上下後牙區的齒軸關係及咬力分析。我們期待能透過每一個病例的分析檢討,啟發我們漸漸建立更清楚的口腔健康的力學基石。

1995-1996 年兩年間,筆者曾任教於中山醫學大學牙醫系;學術主委曉慧醫師是當時遇見很優秀的學生;有幸在25 年後因文字再續前緣。勇敢走出舒適圈接受邀稿,單單只有一個心願,傳遞幸福:

- 作為一名能帶給病人健康及美顏的牙醫師很幸福。

- 透過有根有基的治療,病人得到口腔健康與持久的美( 相對於”醫美” 的短暫時效) 人生也變幸福。

齒顏道的學理論証,是天泉診所過去20 年矯正科和修復科梁廣庫醫師帶領,結合植牙科程式康醫師,口腔外科劉青華醫師長期科際統合治療千百複雜病人療效追蹤的結晶,期盼藉著分享,

傳遞天泉20 年來對不良咬合和齒顏道的經驗與心得,誠懇各位前輩同仁批評指較。 有興趣的同道可上網站FOT-K.org 參閱齒顏學部份專題)